ICT活用推進部の取り組みなど

ICT活用に関する調査まとめ

ICT活用に関する調査をまとめました。

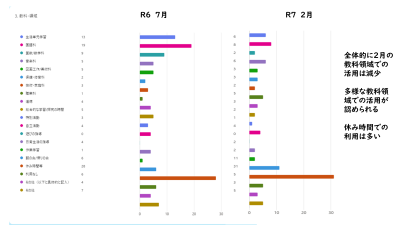

まずは7月と2月に行った調査の比較です。

ICTの活用状況ですが、2月は活用の量が減少傾向となりましたが、全体としては多様な教科・領域の学習で利用が定着してきました。

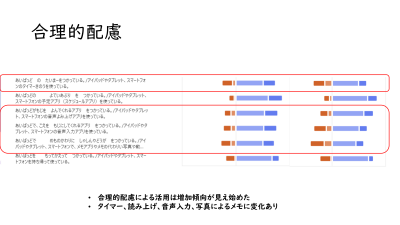

児童生徒の情報活用能力については、合理的配慮での活用に変化が見えました。

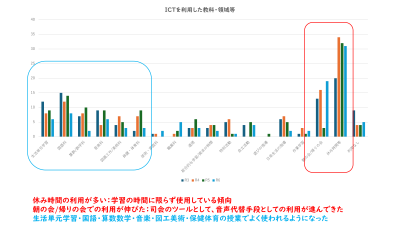

さらに、令和3年度から令和6年度までの4年間の調査を比較、分析しました。

ICTの活用状況は、生活単元学習、国語、算数・数学、音楽、図工・美術、保健体育でよく使われているだけではなく、朝の会・帰りの会といった場面での活用が充実していました。

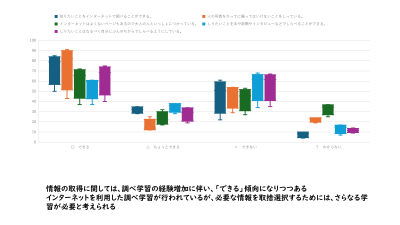

児童生徒の情報活用能力については、情報の取得に関して「できる」傾向がみられ、情報を主体的に扱うことができるようになってきました。

開校から6年間で、学校全体のICTを活用する量的な増加だけではなく、それに伴った児童生徒の情報活用能力の成長もありました。

ICT活用と情報活用能力育成の基盤が完成した、と言えるのではないでしょうか。

その他、調査についてのまとめ資料は↓のスライドからご覧ください

デジタル連絡帳活用研究 アンケート・インタビュー・ログ分析まとめ

デジタル連絡帳の活用に関する研究として、実態や意識等の調査を行っています。

アンケートは2月に2回目を行い、活用状況や意識の変化などを比較しました。

インタビューは、デジタル連絡帳を利用している保護者および本校職員の一部に協力いただき、意見や考え、取り組み方をお聞きしました。

ログは、MicrosoftTeamsのログを毎月取得して、そこから活用状況の変化を分析しました。

これらの調査の結果をダイジェスト版として動画にまとめました。

デジタル連絡帳活用研究 アンケート7月

デジタル連絡帳の活用についての研究の一環で、本校教職員とデジタル連絡帳を利用している保護者にアンケートを実施ました。

職員の回答数は102名中78名 76.5% 保護者の回答数は利用者38名中24名 63% でした。

利用する時間帯と操作についての比較です。お昼以降午後の活用が多いのに対し、保護者は朝の時間帯に利用していることがわかります。

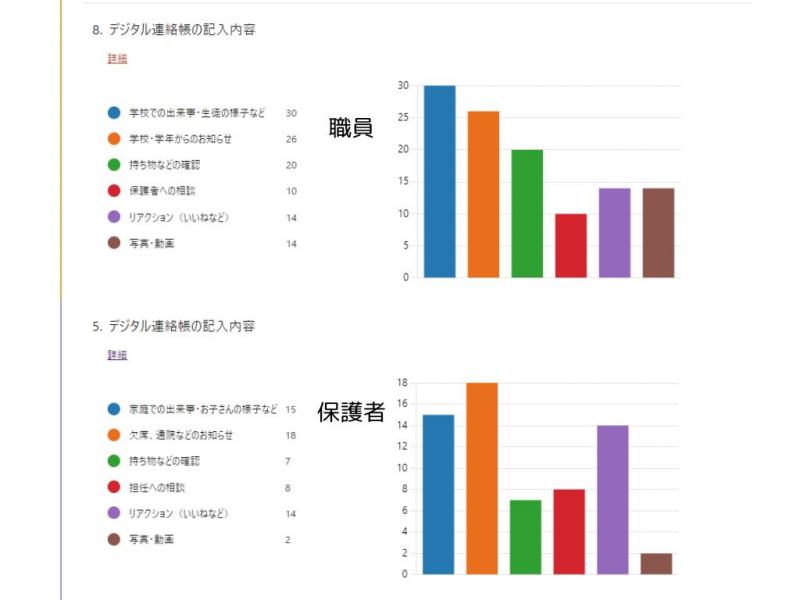

デジタル連絡帳への記入内容についてです。職員からは学校での様子についてが多く、保護者からは欠席や通院などのお知らせが多くなっています。

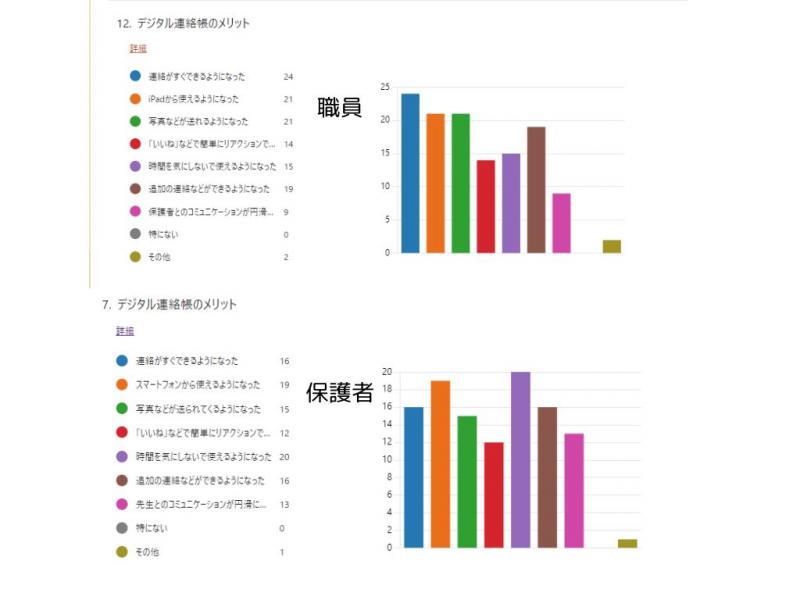

デジタル連絡帳のメリットの比較です。職員は連絡がすぐにできるようになったこと、保護者は時間を気にせず使えるようになったことがメリットと感じています。

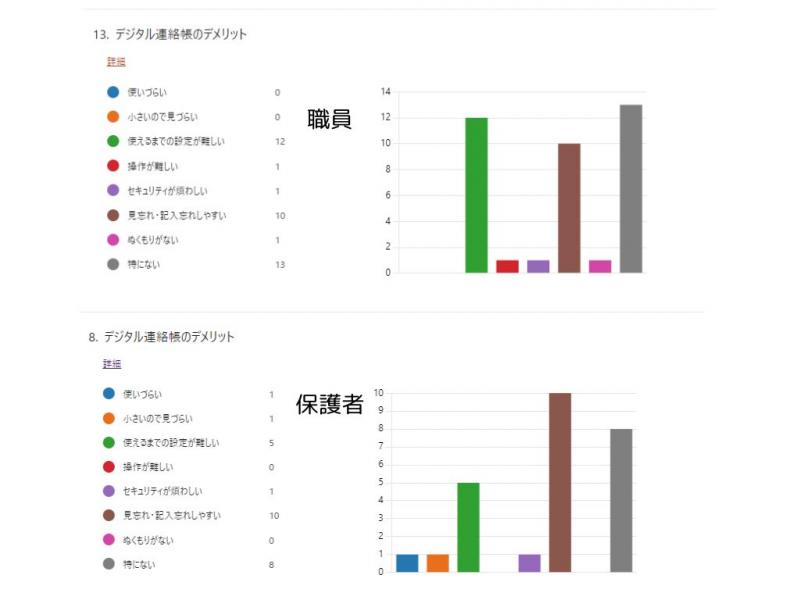

デメリットについても比較してみました。職員、保護者ともに記入や見忘れをデメリットと感じています。

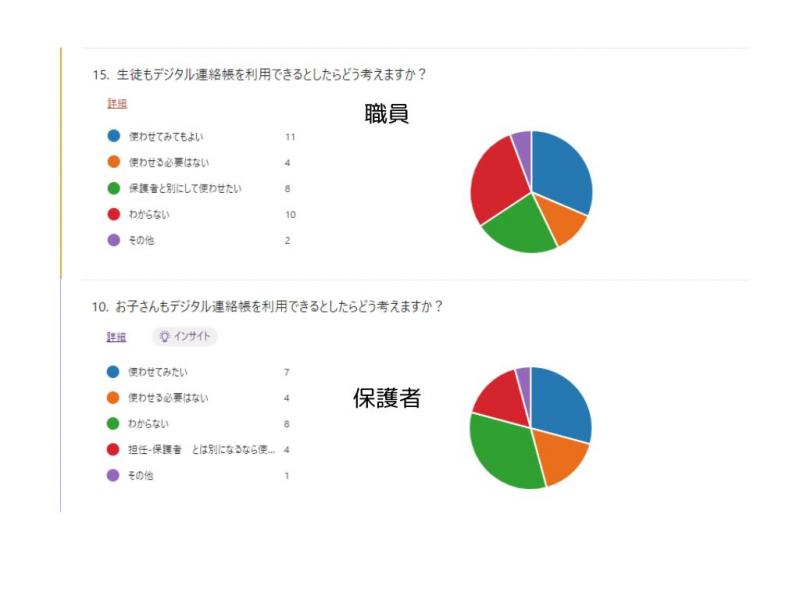

生徒・お子さんにもデジタル連絡帳を使わせるとしたらどう考えているかの比較です。使わせてみたいと考えている割合がそれぞれ30%程度ありました。

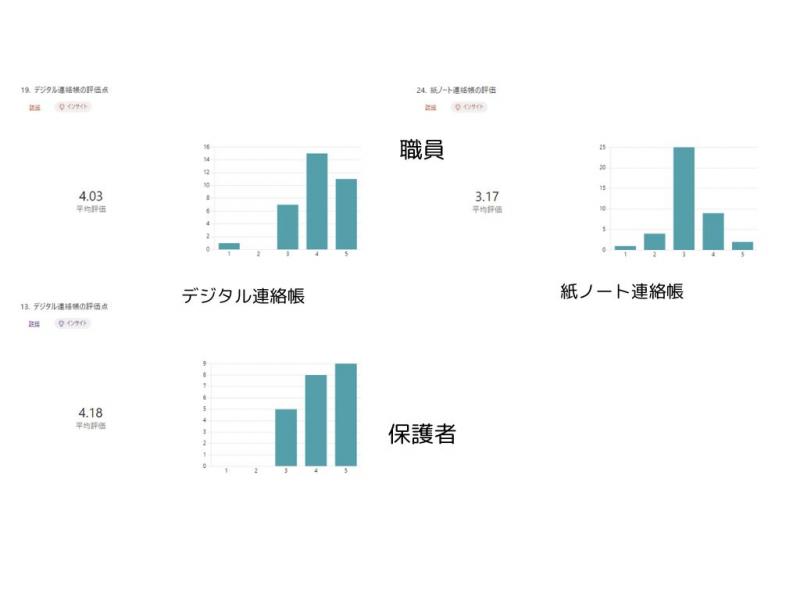

デジタル連絡帳・ノート連絡帳の評価点の比較です。ノート連絡帳の評価点はデジタル連絡帳を利用していない職員からの回答です。デジタル連絡帳の評価点が高くなっています。

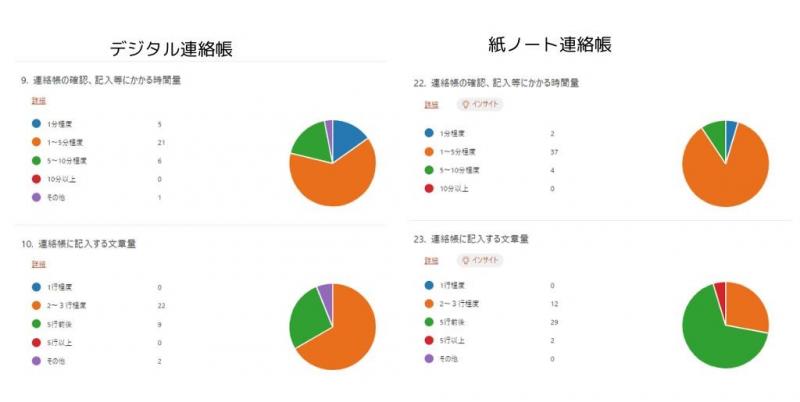

デジタル連絡帳を使っている職員と、ノート連絡帳を使っている職員で、連絡帳にかかる時間や作業量を比較しました。(一人分の生徒の連絡帳にかかる時間と文章量)デジタル連絡帳のほうが短時間、文章量も少なくなっています。

同様の調査を再度1月ごろに実施して、今回の調査結果と比較し、デジタル連絡帳の効果等について検証したいと考えています。

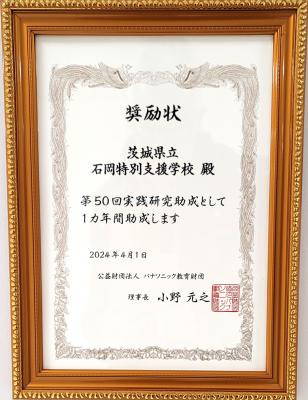

パナソニック教育財団研究助成によるデジタル連絡帳に関する研究

2024年度(第50回)実践研究助成の助成先の一つとして、本校が選出されました。

MicrosoftTeamsを活用したクラウドのデジタル連絡帳は、すでに試行的に運用していましたが、この度の助成を受けて、本格的な活用と普及を目指した研究を行うことにしました。

| 茨城県 | 茨城県立石岡特別支援学校 |

クラウドによるオンライン双方向型デジタル連絡帳の活用による保護者との連携 ~クラウドツールの活用による保護者とのコミュニケーション円滑化と日々の様子の蓄積化~ |

5/24には助成金贈呈式・スタートアップセミナーが行われました。

これを受けて、6/4には、宇都宮大学の齋藤大地先生による研修会を開催し、デジタル連絡帳の活用に向けた考え方や、具体的な操作方法などを学びました。

今後、多くの保護者の方に呼び掛けて、まずは校内でのデジタル連絡帳を普及し、各種調査などを行いながら、デジタル連絡帳の有効性について研究を進めていきたいと思います。

高等部修学旅行でのICT活用

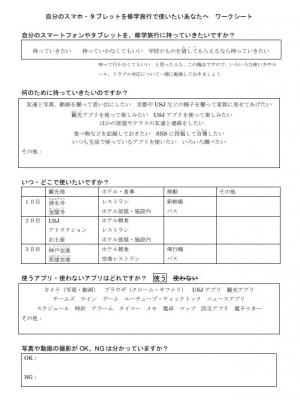

高等部3年生の修学旅行では、生徒個人のICT端末(BYOD端末)やスマートフォンなどを活用しました。

生徒たちから、自分の端末やスマートフォンを使いたいという要望がありました。写真などを撮って思い出を残したい、家族にも見せたい、ということでした。

職員も生徒からの要望を受け、修学旅行で活用するための考え方や指導などについて検討をしました。

高等部職員及び児童生徒支援部とが連携して、生徒たちへの指導を行いました。

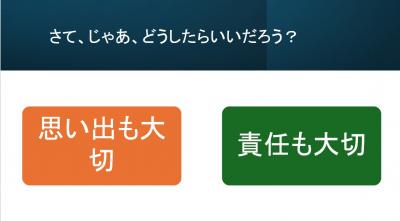

あれこれ禁止をするというルールではなく、どのような目的で使いたいのか、使う場面や具体的なアプリなどを生徒たちが考えました。

もちろん、さまざなリスクや責任があることを伝え、楽しさと責任のバランスを加味したうえで、生徒たちは自分たちに適したルールとしてまとめました。

修学旅行の三日間の中で、生徒たちは見学先で友達と写真を取り合って楽しんでいました。お土産を買うときは電卓機能を使い、お金の計算で活用しました。ユニバーサルスタジオジャパンでは、パーク用のアプリを使って、アトラクションのまわり方などを工夫しました。

旅行から帰り、写真を家族に見せて旅行の話をしたようです。さらに、事後学習では、自分たちが撮影した写真をクラウドで共有して、たくさんの写真の中から思い出に残るシーンを選んでポスターにまとめることもできました。

高等部3年間の生活でたくさんICTを活用してきた生徒たちだからこそ、このような場面で優れた活用をすることができた好事例になったと思います。